Представьте себе картину: по заснеженной лесной тропе к покосившейся избушке идут люди. Крестьяне и дворяне, купцы и военные, даже члены императорской семьи. Все они ищут встречи с согбенным старцем, который годами молчал, питался одной травой и молился, стоя на камне тысячу ночей подряд. Зачем? Что заставляло их преодолевать сотни верст ради разговора с отшельником?

Ответ прост и невероятен одновременно: этот человек светился радостью. В мире, полном тревог и страданий, он нашел источник абсолютного покоя и счастья. И делился им с каждым, кто приходил.

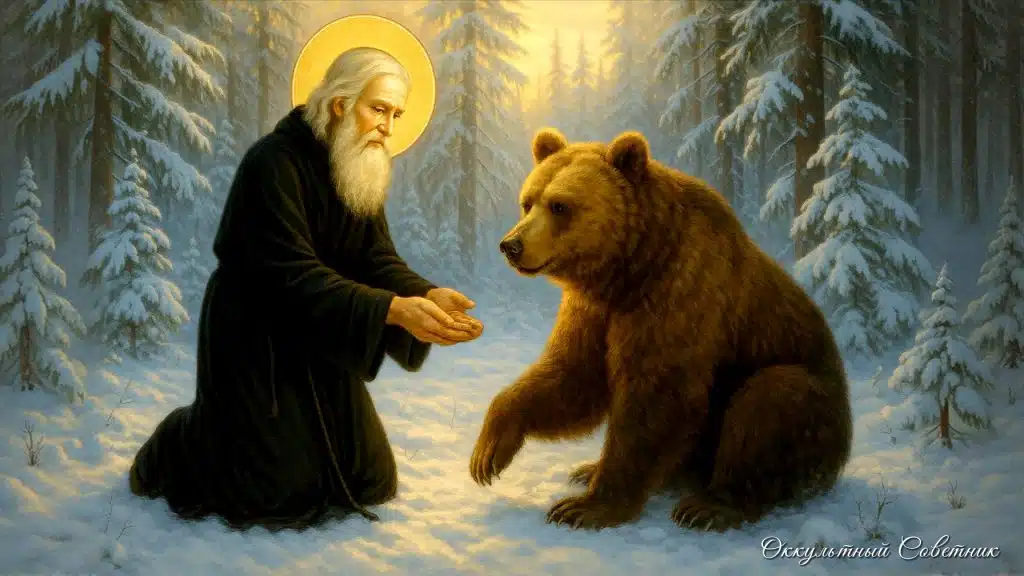

Человек, который кормил медведя с рук

Вот сцена, которую описывала послушница Матрона Плещеева. Она пришла к старцу Серафиму с поручением от настоятельницы и застыла от ужаса: рядом с преподобным сидел огромный медведь. «Не бойся, Матрона», — улыбнулся старец и протянул зверю краюху хлеба. Медведь деликатно взял угощение и улегся у ног святого, как домашняя собака.

Что это говорит нам о человеке? Дикие звери чувствуют страх, агрессию, любое напряжение. Но рядом с Серафимом даже медведь становился кротким. Потому что от старца исходил покой — абсолютный, непоколебимый, заразительный.

А ведь начиналось все довольно обычно. Прохор Мошнин родился в Курске в купеческой семье. Правда, уже в детстве с ним происходили удивительные вещи. Однажды мать взяла его на стройку храма, где трудился после смерти отца его старший брат. Семилетний Прохор забрался на самый верх колокольни и сорвался вниз. Мать в ужасе сбежала по лесам — и нашла сына стоящим на ногах, без единой царапины.

Второе чудо случилось, когда мальчик тяжело заболел. Врачи разводили руками, но однажды ночью больному явилась Богородица и пообещала исцеление. На следующий день мимо дома Мошниных проносили чудотворную Курскую икону. Мать вынесла умирающего сына, приложила к образу — и болезнь отступила.

В 17 лет Прохор объявил матери о решении уйти в монастырь. Агафья Фотиевна не стала удерживать сына — благословила медным крестом, который он носил на груди до самой смерти. Это был единственный предмет, связывавший его с прошлой жизнью.

Самый необычный эксперимент над собой

То, что произошло дальше, современному человеку трудно даже представить. Молодой послушник Саровской пустыни не просто молился и постился — он довел аскетические практики до предела человеческих возможностей.

Сначала — уход в лес, где он построил себе маленькую келью-избушку в пяти верстах от монастыря. Там Серафим (это имя он получил при постриге, оно означает «пламенный») начал свои невероятные подвиги. Три года он питался только травой снытью. Не хлебом с травой, не травой с медом — только снытью. Монахи, навещавшие его, ожидали увидеть умирающего скелета. Вместо этого перед ними был человек, полный сил и энергии.

Но это было только начало. Следующий подвиг потряс даже видавших виды монахов: Серафим начал молиться, стоя на камне. Днем — на камне в келье, ночью — на огромном валуне в лесу. Представьте: человек стоит на камне и молится. Час, два, сутки… Серафим простоял так 1000 дней и 1000 ночей.

Зачем? Что двигало им? Ответ он дал много лет спустя: «Я искал такого состояния души, когда она становится подобной чистому зеркалу. Чтобы в ней отражался только Бог».

Испытание, сломавшее бы его физически, пришло извне. Как-то раз три разбойника напали на отшельника, требуя денег. «Какие деньги у монаха в лесу?» — удивился бы любой разумный человек. Но грабителей логика не волновала. Серафим в это время рубил дрова, в руках был топор. Он мог защищаться. Но вместо этого бросил топор и сказал: «Делайте, что задумали».

Его избили до полусмерти, проломили череп обухом топора. В келье, естественно, ничего не нашли. Серафим чудом выжил, но остался навсегда согбенным. Когда грабителей поймали, святой потребовал их отпустить: «Если не простите их, я уйду из Сарова». Суд оправдал разбойников по настоянию жертвы. А те, потрясенные таким всепрощением, полностью изменили свою жизнь.

«Батюшка, я вижу свет!» — самая удивительная беседа

Помещик Николай Мотовилов с юности мучился вопросом: «В чем цель христианской жизни?» Он спрашивал многих священников и получал стандартные ответы: ходи в церковь, молись, делай добрые дела. Но что-то в этих ответах его не удовлетворяло.

И вот, уже будучи взрослым человеком, исцеленный Серафимом от тяжелой болезни, Мотовилов решился задать свой вопрос старцу. Дело было зимой, в лесу. Серафим усадил гостя на пень и начал объяснять:

«Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего».

«Как же узнать, что я в Духе Святом?» — не понимал Мотовилов.

Тогда произошло невероятное. Серафим взял помещика за плечи и сказал: «Мы оба теперь в Духе Божием с тобой… Что же ты не смотришь на меня?»

«Не могу смотреть, батюшка, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо ваше светлее солнца!»

И тут Мотовилов понял, что сам светится таким же светом. На дворе была зима, сидели они на снегу, но обоих охватило необычайное тепло и благоухание. Это состояние — когда человек физически ощущает присутствие Божественной благодати — Серафим показал, чтобы объяснить главное: христианство не свод правил, а реальное преображение человека.

Формулы жизни от Серафима

Каждого приходящего старец встречал словами: «Радость моя, Христос воскресе!» Причем говорил это и летом, и осенью — в любое время года. Для него Пасха — победа над смертью и страданием — была не календарным праздником, а постоянным состоянием души.

Самое известное изречение преподобного: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Это не красивая метафора, а точное описание духовного закона. Когда к Серафиму приходили поссорившиеся супруги, он часто ничего не говорил о их конфликте. Просто сажал рядом с собой, угощал сухариками. И через полчаса люди уходили примиренными. Его покой был заразителен.

«Нет хуже греха, чем уныние», — учил старец. Сам он прошел через страшные физические страдания, годы одиночества, искушения — но никогда не терял радости. Когда его спрашивали, как этого достичь, отвечал просто: «Дабы сохранить мир душевный, должно отдалять от себя уныние и стараться иметь дух радостный, а не печальный».

К нему шли не только за исцелением болезней — шли за радостью. В России XIX века, полной социальных противоречий, накануне великих потрясений, этот согбенный старец был островком абсолютного счастья.

Пророк, который видел будущее

Серафим видел людей насквозь. Купчихе, пришедшей просить благословения на паломничество в Иерусалим, сказал: «Зачем тебе так далеко ходить? То, что ищешь там, находится в соседнем селе». Женщина возмутилась, но по дороге домой из любопытства заехала в указанное село — и нашла там своего пропавшего без вести сына, которого оплакивала много лет.

Его пророчества о России поражали современников: «Будет страшное время, кровь польется… но потом будет расцвет веры». Он видел и революцию, и гонения на Церковь, и последующее возрождение.

Одно из самых загадочных его деяний — Канавка Богородицы в Дивеево. Старец велел сестрам обители выкопать канавку по определенному маршруту, уверяя, что это будет великая святыня. Монахини недоумевали, но выполнили. Сегодня по этой канавке идут тысячи паломников.

Когда в 1903 году происходила канонизация Серафима, император Николай II лично настоял на ней, несмотря на сопротивление части церковной иерархии. При обретении мощей произошло множество исцелений, тщательно задокументированных.

Почему он важен именно сейчас?

В эпоху тотальной тревожности, когда антидепрессанты стали самыми продаваемыми лекарствами, опыт человека, нашедшего источник абсолютной радости, бесценен. Серафим не убегал от мира — после затвора он принимал тысячи людей. Но он нашел ту точку внутренней опоры, которая делала его неуязвимым для внешних бурь.

Его метод работы с людьми актуален для любого времени: видеть в каждом человеке образ Божий, обращаться к лучшему, что есть в душе. Он не читал нотаций, не обличал грехи — он заражал радостью бытия.

Сегодня к мощам преподобного Серафима в Дивеево едут люди самых разных взглядов и убеждений. Кто-то получает исцеление, кто-то — ответ на мучающий вопрос, кто-то — просто покой, которого так не хватает в повседневной жизни.

Старец умер, как жил — в молитве. 2 января 1833 года его нашли стоящим на коленях перед иконой Божией Матери «Умиление». Он ушел тихо, без свидетелей, как и подобает смиренному монаху. Но свет, который он зажег, продолжает гореть.

Что из истории этого удивительного человека откликается в вашей душе? Может быть, его непоколебимая радость? Или способность прощать? Или умение видеть чудесное в обыденном? У каждого — свой Серафим Саровский. И каждый может найти у него то, что нужно именно сейчас.

© Оккультный Советник. Все права защищены. При цитировании или копировании данного материала обязательно указание авторства и размещение активной ссылки на оригинальный источник. Незаконное использование публикации будет преследоваться в соответствии с действующим законодательством.